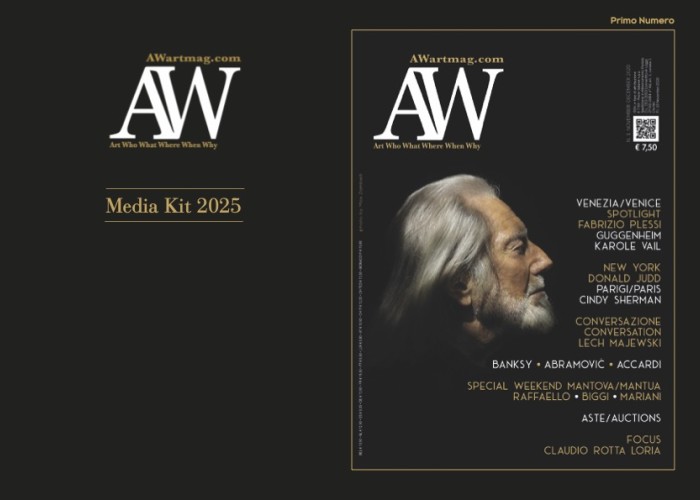

Oggetto di crescente interesse da parte di pubblico e di critica, svolge uno dei mestieri più rari al mondo: il carrista

Sono le 10 di una mattina d’inverno e attendo Matteo Raciti di fronte all’hangar numero 6. È in ritardo di qualche minuto e il mio telefono non funziona. Riusciamo comunque a trovarci. Il carnevale di Viareggio si è inaugurato nel fine settimana, posticipato di un giorno a causa della pioggia battente. Tutto è filato liscio, in un gesto di clemenza del meteo che ha sospeso per qualche ora la propria irruenza. Il carrista mi apre la porta per condurmi nel suo laboratorio e noto che la tensione di una settimana prima sul volto, quando appeso a una carrucola dipingeva gli ultimi ritocchi, ha lasciato il posto a un sospiro di sollievo. Sopra e accanto al tavolo ci sono disegni, bozzetti, progetti tecnici, maschere di coniglio in cartapesta, scatole di biscotti, una chitarra classica, una bottiglia di vino, un paio di calici, una scultura in terracotta di una figura calda e accogliente. Mi offre un orzo, “non ho caffè”, dice, ma lo zucchera a suo piacimento. Lo lascio fare. Mi mostra, con orgoglio, un libro di disegni di una bambina intitolato “Album di Matteo Raciti!”, rilegato da lei con filo di lana rosa. Una piccola fan con un certo talento artistico.

Matteo Raciti suscita un interesse crescente da parte di pubblico e critica con le sue opere magistrali. È tra i pochi al mondo a svolgere un mestiere particolare come quello del carrista. Architetto, scultore, pittore, mago della cartapesta, nelle creazioni oniriche e teatrali, apporta a una tradizione radicata sul territorio, tutta la passione di un ragazzo partito da Acireale per rincorrere un sogno: la scalata nel carnevale di Viareggio, uno dei più importanti del globo. Le gigantesche opere allegoriche sfilano ogni anno sul lungomare tra salti di categoria, premi ambiti, coreografie struggenti, in una competizione agguerrita che vede giuria e pubblico spesso in disaccordo. Una location speciale, la Cittadella, ospita i capannoni popolati da centinaia di collaboratori al lavoro per mesi sotto la guida dei maestri costruttori per dare vita alle loro variopinte visioni, con strutture in movimento da trainare in mezzo a una festante folla internazionale.

È tardi, è tardi, è tardi è il carro allegorico che presenti all’edizione 2025 del Carnevale di Viareggio. Il soggetto muove una certa critica alla società della performance. Qual è il prezzo più grande che stiamo pagando?

Il prezzo più grande è quello di non rispecchiarci nella quotidianità. Quando sviluppo un progetto, cerco un approccio personale che derivi dal mio sentire, ma anche un punto di vista sociale, che mi permetta come individuo di restituire oltre che di attingere. Noto, nella mia generazione, un’incapacità di dare libero sfogo alla propria indole, di incoraggiare parti benefiche di sé, di capirsi e di conoscersi a fondo. Tendiamo a non renderci conto dell’entità di un confronto continuo col prossimo, che diviene il nostro punto di riferimento. La pressione sociale è altissima e non contribuisce all’ascolto dell’intimità. Poter scegliere è tra le libertà più grandi che possiamo costruire. Trovare il coraggio di esporsi pone di fronte a un baratro. La sensazione di poter perdere tutto, la paura di sbagliare, induce a esitare. Dopo il mio percorso universitario ho collezionato alcune esperienze professionali che mi hanno introdotto al mondo adulto ma, al contempo, mi hanno imposto la responsabilità delle decisioni per il mio futuro. Il timore di non raggiungere un obiettivo può immobilizzare. Certo, non aiuta essere circondati da standard così elevati di successo, a volte segretamente distanti dalla felicità di chi li esibisce attraverso uno status. Trovare un modo per esprimersi è complesso in questa contemporaneità che esige prestazioni. La beffa è sentirsi ripetere ogni giorno di poter essere ciò che vogliamo.

Una presa in giro: sii ciò che vuoi, secondo le nostre regole.

Esatto. Il carro ha tanti livelli di interpretazione. La metafora del Bianconiglio mi è servita per arrivare a un pubblico più ampio possibile. La mia firma si gioca quasi sempre sulla modellazione, quindi la ricerca, le intenzioni e le emozioni che ogni personaggio rappresentato incarna. In questo caso ci sono 3 sfaccettature. L’arrivismo, assegnato al colore rosso, è la parte del nostro animo pronto a tutto pur di raggiungere un target. Questo lato ci appartiene: la gelosia, l’invidia sono sensazioni insite nell’essere umano. Il giallo, invece, regge la parte della frustrazione, del pianto che ho vissuto quando nel raffrontarmi con gli altri mi sono sentito in difficoltà. Il Bianconiglio blu, infine, è l’ansia, che ha contraddistinto il mio stato d’animo dell’anno scorso, quando la concentrazione non mi permetteva di rilassarmi. Nell’ultimo periodo, per fortuna, ho intrapreso una direzione opposta. Riscopro gioia e amore, soprattutto dedizione e gratitudine per le attività che svolgo, il che contribuisce a un ambiente rilassato anche per il team. Come per magia, realizzare questo tema mi ha trasmesso il contrario di ciò che racconta.

Come ti distingui nell’uso del colore?

Il colore è importante. Tuttavia, lo concepisco all’interno di considerazioni più generali. Nei miei carri, comunica con la materia. Più che dipingere procedo per patinature. Acquarello un supporto per mirare a un risultato che continui a mostrarlo. Quest’anno, ho utilizzato tanta carta bianca, una carta modello della moda, la carta marrone, la carta del pane, che patino affinché dialoghino. È come se non volessi dimenticare gli strati inferiori, la base su cui muovermi che a sua volta si presenta già lavorata. Il bianco è predominante su tutta la costruzione. Inizialmente, l’ho pensato anche per le giacche dei Bianconigli ma ho capito che mi servivano tre colori che differenziassero le emozioni, quindi ho optato per il bianco/nero e i colori primari. Questo mi ha permesso di ricordare anche il mio primo anno di studi in architettura. Mi assegnarono la progettazione di una casa per artista e a me capitò Mondrian. La sua poetica, in un momento difficile come il dopoguerra, e il bisogno di razionalizzare un paesaggio distrutto mi hanno colpito. Può essere confuso con semplicità se non si contestualizza l’operazione nel periodo storico. Da quell’esperienza mi sono legato al bianco/nero e ai colori primari. In un momento di incertezza, Mondrian mi ha aiutato a fare chiarezza. Apprezzo il lavoro di sintesi di un creativo, trovo che sia prezioso. Il pubblico è in grado di intuire un contenuto anche se il messaggio è cifrato, prima costruito, poi ripulito, per esplodere in modo ancora più diretto.

Capita, nel mondo dell’arte contemporanea, che il semplice sia confuso con il banale, a volte ignorando anche la sofferenza che può contenere un’opera liquidata come “potevo farlo anche io”.

Si apre un dibattito lungo e interessante. In equilibrio affinché un linguaggio funzioni, l’artista deve rispondere a una reale esigenza di comunicare e mettersi in gioco. Ho visto delle sculture astratte che mi hanno rapito ed emozionato, eppure fino ad allora ritenevo che non mi potessero conquistare. In quel caso, l’autore è riuscito a mettere talmente tanta forza da sorprendermi.

Hai esposto anche all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano nella mostra “Da vicino nessuno è normale”, curata da Chiara Martine Menchetti, per la fondazione Mario Tobino. Che sensazione hai provato tra quelle mura?

Una sensazione di grande serenità. Forse, derivante dalla consapevolezza che il luogo fosse un convento prima di divenire ospedale psichiatrico. Il bene è vincolato dalla soprintendenza che lo sta salvando dall’essere distrutto. I luoghi possono cambiare veste in relazione a ciò che ospitano. Il grande silenzio mi ha trasmesso un’idea di pace nell’essere lontani dalla vita, dalla frenesia della città. È stata un’esperienza intensa far rivivere, in un contesto intimo, le opere nate per un luogo di alta socialità. L’intento alla base della rassegna è stato quello di riportare in vita le fragilità delle persone che avevano popolato quel luogo. Era talmente densa l’atmosfera che da un momento all’altro avvertivo che qualcosa si sarebbe potuto muovere. C’è stato anche un aspetto perfomativo che ha unito chi ha partecipato all’evento. So che sarà dedicata una mostra permanente alle mie sculture che continueranno a presidiare quello spazio. È una bella soddisfazione.

Ti esprimi soprattutto in contesti di festa dove introduci cortocircuiti forti, contraddizioni profonde, temi che possono essere identificati come scuri. Questo dualismo riflette anche la tua esperienza interiore e il modo in cui si manifesta? C’è una sopravvivenza di un lato introspettivo nel pop?

La risposta appartiene al percorso personale. In termini di approccio all’arte, alla musica, al teatro, il mio è nato ad Acireale, da bambino, quando ho reagito con immenso stupore di fronte al carnevale. Sono appassionato di feste popolari, patronali, di teatro di figura, di pupi siciliani, di tutte le rappresentazioni folkloristiche. A un certo punto, ho avviato un cammino di consapevolezza, ho indagato i motivi per cui sono così affascinato dai movimenti dei carri, dall’entusiasmo della gente, dal senso di socialità, dagli aspetti popolari delle manifestazioni; il modo in cui la città si lascia sovvertire: ancora oggi mi attraggono la metamorfosi che subisce, lo spazio sospeso in grado di svilupparsi. Mi sono chiesto se mi sarebbe piaciuto dire la mia e ho capito che Viareggio mi avrebbe dato l’opportunità di farlo. Qui, ho la possibilità di condividere l’esperienza di artisti che prima di me hanno assecondato questa esigenza espressiva. Posso inserire in una rete dei piccoli…

… sabotaggi?

Sì (ride). Elementi di cortocircuito. La manifestazione è un contenitore nei confronti del quale fa la differenza il modo di porsi. Ho inserito, a piccoli passi, pezzi di me, della mia visione del mondo che, congiuntamente a quella dei miei collaboratori, mi permette di creare qualcosa in cui mi identifico: il miracolo più grande è poter comunicare, anche a costo di non piacere. I compromessi ci sono, questo è fuori discussione. È una competizione che porta a stare sul filo del rasoio e non lo nego: desidero restare. Per rendere l’idea, ricordo l’angolatura di Franco Battiato, di cui ho ascoltato molte interviste. Lui ha attinto all’elettronica, a spartiti sperimentali, contribuendo a cambiare le regole classiche della musica leggera italiana con l’insinuazione di temi esistenziali e nuove sonorità. È una strategia interessante quella di sfruttare un sistema per arrivare ad altro. Il mio campo, diverse volte, sono state le esposizioni nelle gallerie. Non dico che sia sbagliato ma mi sono reso conto che non sempre riuscivo a trasmettere nel modo in cui volevo. Per me, fare arte urbana, partecipata, significa creare socialità, recuperare spazi di comunità persi, far riflettere persone comuni e combattere il dilagare dell’ignoranza. Se la cultura può passare attraverso il carnevale in una forma più leggera, semplice, sono pronto a contribuire a questo meccanismo. Anche una sola persona che si commuove di fronte al mio carro per me è un punto di arrivo.

Il carnevale di Viareggio è una vetrina internazionale. Cerchi il tuo posto nel mondo o hai un messaggio universale?

Questo lavoro lo svolgo in parte perché sono incavolato. Provo rabbia nei confronti di alcuni aspetti della società. Il mio dire “mi sono stufato”, “mi sono infastidito”, o chiedermi “cosa stiamo diventando” ha trovato una dimensione artistica. Tragicomica, come nel Gordo, (opera vincitrice del primo premio di seconda categoria nell’edizione 2024, n.d.r.). Il carnevale conserva lo scopo di far riflettere. Mi fa piacere quando qualcuno nel pubblico mi dice di essersi identificato con un personaggio, significa che il lavoro sta funzionando. Se questo sia sufficiente a creare un cambiamento non saprei, forse non è quello l’obiettivo. Sento da sempre una missione, che è la stessa del bambino interiore soddisfatto di aver creato scompiglio. Inserire elementi provocatori come ho fatto con i rotolini di soldi in cartapesta mi diverte. Quando ho intrapreso la mia strada, speravo di scappare di casa per recarmi in un posto vissuto dagli ultimi. Chi svolgeva questo lavoro ad Acireale, spesso, fuggiva da situazioni delicate, i cantieri erano ricettacoli di una parte di società dimenticata, dei cosiddetti quartieri. Di queste persone mi colpiva la manualità, la ricerca della fatica, il bisogno di stupire con grandi dimensioni.

Un riscatto?

Anche tanta competizione. La sensazione che fosse un posto riservato al popolo, alla gente di bottega mi attirava al punto da frequentarlo di nascosto, contro la volontà dei miei genitori. Questo lato mi è rimasto.

La tua fascinazione per l’effimero è certificata. A livello professionale ma anche nella tua formazione. In un certo senso, è avvenuta una contraddizione perché l’effimero in te si è radicato. Sei riuscito a dare una veste contraria alla transitorietà che lo caratterizza. In che modo ti ha conquistato?

La spinta per l’effimero è irrazionale ed è uno dei miei motori interiori. Mi fa sentire allineato ed entusiasta. Già prima della tesi (“l’Effimero itinerante tra storia, tecnologia e innovazione” n.d.r.), grazie alla mia vicinanza al teatro ho iniziato a documentarmi sull’argomento. È stata una gioia scoprire che i maestri carristi sono legati dall’aver sempre valorizzato questo aspetto. Oggi, creare spazi di evasione è di fondamentale importanza. Sono talmente a mio agio in questi frangenti che, come dici tu, può sembrare contraddittorio. Costruire con grande impegno qualcosa per poi distruggerla sembra assurdo, ma solo in quei momenti avverto un’intensa felicità, mi sento veramente vivo, vivo come vorrei. La realtà è complessa, dolorosa, noiosa, ha bisogno di regole continue; alcuni giorni sono peggiori di altri.

Sospendi le frustrazioni?

Non solo, anche le differenze. Per esempio, quando faccio laboratori per la disabilità si creano piani comuni. È possibile condividere un’emozione fra sconosciuti, fra diversi. In quel rifugio, riesco a sospendere pensieri negativi, ragionamenti pesanti a cui dedico molto tempo quotidianamente nel tentativo di riflettere su me stesso. Solo allora c’è astrazione, come se tutto ciò che fino a quel momento ha avuto senso potesse perderlo. Quando entro in un museo o mi trovo di fronte a un’opera, vivo un’esperienza travolgente che mi distacca da scarpe, vestiti, automobili, soldi, tutto ciò che possiedo di terreno. Avverto la stessa leggerezza nello stare in relazione con gli altri. Mi commuovo. L’arte è talmente potente da fare valere tutto zero intorno a sé. È liberatoria. Possiamo elevarci e scoprire di essere accomunati dallo stesso sentire, ciascuno a suo modo. Le preoccupazioni scompaiono per un’ora, o soltanto un minuto, non importa.

L’arte ossigena.

Serve a stimolare, arricchire o anche soltanto a conservare un bel ricordo.

Può regalarti una visione da trasferire nella realtà. Se riesci a sospendere pensieri frenanti, può evidenziarsi un collegamento più diretto con qualcosa che dovrebbe far parte del quotidiano.

La spiritualità della cultura orientale mi interessa per questa capacità. Siamo estremamente razionali noi occidentali, la poesia è sempre più lontana dal nostro ordinario. Temo che ne risenta la magia che soltanto uno spettacolo teatrale può ancora realizzare. Trasportare il pubblico in un mondo parallelo ha un’utilità immensa.

La scultura, la pittura, la costruzione dei carri, le installazioni. Hai un arsenale di forme espressive. Quella in cui ti senti più libero.

Ho dedicato tempo a interrogarmi su cosa avrei fatto “da grande”. Mi sentivo confuso, avevo il timore di esprimermi male, di non trovare uno spazio adeguato. C’è la tendenza a somministrare schemi, limiti. Ho sempre conservato un’ammirazione per le personalità poliedriche, che considero prima di tutto intellettuali. Grazie a competenze e collaborazioni, sapevano esprimersi in una molteplicità di ambiti. Penso a figure come Gian Lorenzo Bernini, Leonardo da vinci, che si sono cimentate in attività molto variegate. Non stupisce che Bernini abbia rappresentato un’eccellenza nell’architettura, nella scultura, nella pittura, nella scrittura. Giustamente, vediamo un grande artista. Tuttavia, in questo momento storico, quando qualcuno si interessa a più settori viene corretto, indotto a selezionarne uno su cui concentrarsi. Si dimentica che il modo di esprimersi di un artista è figlio di studio, impegno, dedizione a strumenti e tecniche. A un certo punto, ho realizzato di poter canalizzare 20 anni di esperienza in più attività collegate. Ho raggiunto una consapevolezza che mi permette di trasferire la mia cifra a prescindere dalla destinazione. È chiaro che, con l’aumento delle dimensioni del progetto e del numero delle persone coinvolte, è richiesto un impegno maggiore rispetto all’atto di modellare un piccolo pezzo di argilla o di dipingere una tela, che sfugge alle necessità strutturali della realizzazione di elementi monumentali. Sicuramente, le sculture di argilla sono più legate a interiorità e intimità, a differenza dei carri in cui riverso il bisogno di comunicare col mondo. In ogni caso, sono tutte forme in cui sono fedele a me stesso.